- 日 時:2015年3月17日(火)開場12:15 / 開演13:00 / 終了16:30

- 会 場:東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)大ホール

- 定 員:1,000名

- 参加費:無料

- 主 催:防災からまちづくりを考える実行委員会、外務省NGO研究会

- 企画・運営:2015防災世界会議日本CSOネットワーク

- 協 賛:Act Alliance、CWS Japan、UMCOR、真如苑、創価学会、日蓮宗あんのん基金、立正佼成会一食平和基金

- PDFダウンロード(2MB)

プログラム

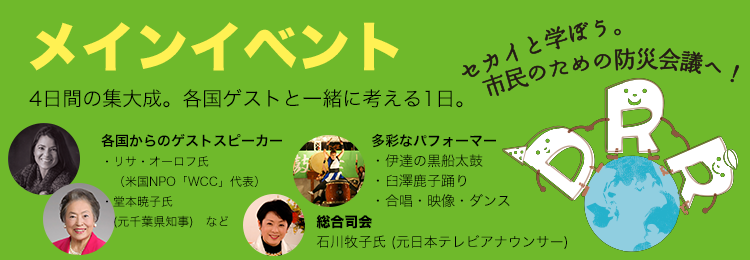

国際対談「ポスト兵庫行動枠組とこれからの市民防災」

- 堂本暁子(JCC2015共同代表/男女共同参画と災害・復興ネットワーク代表/元千葉県知事)[プロフィール]

- GNDR(地球市民社会の防災ネットワーク)代表

- ADRRN(アジア防災・災害救援ネットワーク)代表

メインシンポジウム「ボランティア元年から20年 ~地域と人がつくるレジリエンス~」

阪神・淡路大震災から 20 年。この時から日本は、町内会や消防団などの地域住民による「共助」に加え、災害ボランティアという市民防災システムを目指してきました。アメリカでも、同じように昔からの「共助」と新しいボランティアの仕組みを融合させる挑戦が進んでいます。一方、貧困といった生活課題と隣り合わせの途上国では、大規模災害だけでなく「日常的災害」でも大きな被害に見舞われることから、先進国とは違った「共助」があります。世界各地の事例を知り、市民一人ひとりにできる防災・減災を考えてみましょう。

パフォーマンス「東北から世界へ!」

スピーチやシンポジウムをつなぐのは、東北各地からのパフォーマンスの数々。いずれも、2011 年の東日本大震災を乗り越えて活動を受け継いできました。世界中から受けたたくさんの支援への恩返しの意味も込めて、いまの東北の想いを感じてください。お楽しみに!

・【和太鼓】伊達の黒船太鼓(宮城・石巻市雄勝町)

・【踊り】臼澤鹿子踊り・伝承館(岩手・大槌町)

・【合唱・映像・ダンス】アート・インクルージョン(宮城・仙台市)

伊達の黒船太鼓

宮城県石巻市雄勝町の郷土芸能。演目でもある「伊達の黒船」とは、約400年前に石巻市月の浦港を出帆し世界との外交を目指した慶長遣欧使節船「サン・ファン・バウティスタ号」のこと。雄勝町で建造されたことから、その名が付けられた。伊達の黒船太鼓保存会は、2011年3月11日の大津波により楽器・衣装はもちろん、稽古場までが流され、会員も一度はバラバラになったが、数々の支援により活動を継続。いまも郷土芸能の伝承を続けている。

臼澤鹿子踊保存会

臼澤鹿子踊は、約400年前、江戸時代寛永年代に海産物の交易にかかわった人々を通じて房州(千葉県方面)から伝わったといわれています。

町の秋祭りには町の内外からを含め100名を超す老若男女が参加するが半数が幼児から高校生で女子の参加者もその半数を占めます。

舞の種類は、神仏の礼拝祈願、人々や野生鹿の生活を模したものなど多種あり、その数は43種類にわたります。

特徴は、「ドロの木」を薄く削ったカナガラを纏い、荒々しく、激しい舞です。

アート・インクルージョン

アート・インクルージョンは障がいのあるなし、年齢、性別、国籍、アートの基礎知識やスキル などに関係なく”誰も”が“自由”に参加できるバリアフリーなアートプロジェクト。美術やパフォーマンスを軸に仮設住宅を含む仙台市内各所で市民の力を引 き出す取り組みを展開しています。今回は 2011 年 4 月、仙台の街頭で始めた合唱に参加した団体が「あの時」を振り返りながら未来に向けて声とからだと映像をつなぎパフォーマンスします。

挨拶・スピーチ

- UNISDR(国連国際防災戦略事務局)より

- 被災地・首長より

- Youth Beyond Disaster日本委員会より東北の若者によるスピーチ

発表「市民防災世界宣言(仮タイトル)」

ロビー展示

- 国連・国際キャンペーン「ROAD TO SENDAI」

- 「福島 10の教訓」ブックレットブース など

※登壇者は敬称略

※日英通訳のほか、手話通訳or要約筆記も検討しています。

※海外ゲストの来日スケジュールなど、一部プログラムが変更する場合があります。

メインイベント総合司会:石川牧子よりメッセージ

前日テレ学院学院長 / 元日本テレビアナウンサー

東日本大震災では、仙台市内の実家の塀が崩れたり、弟の会社が津波で流され再建不能となりました。弟は現在、他県で再就職し頑張っています。私自身、原発事故により、東京などで生活を余儀なくされている人たちへ、ささやかながらの支援を行ってきました。が、もっと何かできることはないのかと常に考えている中で、今回の司会のお話があり、私にもこれまでのキャリアを活かし、無理なくお手伝いできると思い参加させて頂きました。世界の人々と情報を共有し防災意識を高めていきましょう。